Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

- как употребляется слово

- частота употребления

- используется оно чаще в устной или письменной речи

- варианты перевода слова

- примеры употребления (несколько фраз с переводом)

- этимология

Что (кто) такое Ядерная фотографическая эмульсия - определение

Википедия

Ядерная фотографическая эмульсия — специальная желатиносеребряная фотоэмульсия, предназначенная для регистрации следов элементарных частиц методом толстослойных фотоэмульсий. От обычных фотографических эмульсий отличается большой толщиной, иногда превышающей 1 миллиметр (до 1200 микрон). Ещё одно отличие заключается в высокой однородности микрокристаллов и повышенной концентрации галогенида серебра, достигающей 85%. Ядерная эмульсия используются для регистрации и дальнейшего исследования быстрых заряженных элементарных частиц, таких как, например, нуклоны и мезоны.

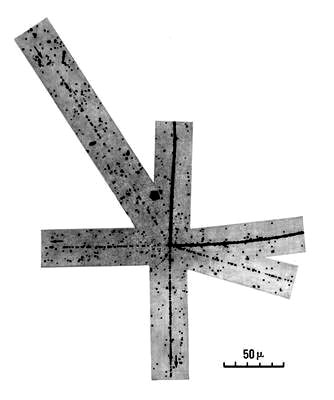

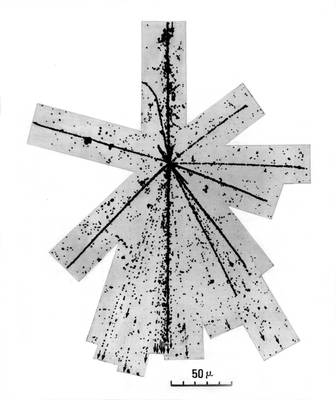

Проходя через эмульсию, заряженные частицы вызывают эффект, сходный с получаемым при экспонировании видимым излучением. Частицы, проходящие через фотоэмульсию, отрывают электроны от отдельных атомов брома микрокристаллов бромида серебра. Цепочка модифицированных таким образом кристалликов образует скрытое изображение. При лабораторной обработке эмульсии в возбуждённых микрокристаллах восстанавливается металлическое серебро, и цепочка его зерен образует так называемый трек частицы. По длине и толщине трека можно оценить энергию и массу частицы. Оптическая плотность каждого трека на проявленной ядерной эмульсии пропорциональна квадрату заряда частицы, вызвавшей её почернение, и обратно пропорциональна скорости. Для регистрации релятивистских частиц используют «эмульсионную камеру», которая представляет собой стопку толстых ядерных фотоэмульсий без подложки. Их укладывают в десятки и сотни слоёв, а затем, благодаря маркировке последовательности, вычисляют траектории прошедших через камеру частиц.

Ядерная фотоэмульсия выпускается как в виде бесподложечных слоёв, так и в виде фотопластинок. Лабораторная обработка существенно отличается от обычных фотоматериалов из-за очень большой толщины слоя. Наклеенную на стеклянную подложку эмульсию такого типа пропитывают охлаждённым до 2 °C проявителем в течение 1—2 часов, а затем раствор постепенно нагревают до 20 °C. После кислой стоп-ванны производится фиксирование, занимающее до 3 суток из-за пониженной температуры фиксажа. Из-за большой плотности фотоэмульсии треки получаются очень короткими (порядка 10-3 см для α-частиц, испускаемых радиоактивными элементами), поэтому регистрация и измерение треков частиц производится с помощью специальных микроскопов с большим увеличением. Преимущество фотоэмульсий в том, что время экспозиции может быть сколь угодно большим. Это позволяет регистрировать редкие явления. Благодаря большой тормозящей способности фотоэмульсий увеличивается число наблюдаемых интересных реакций между частицами и ядрами.

В 1937 году Мариетта Блау и Герта Вембахер зафиксировали ядерный распад в ядерных эмульсиях, подверженных экспозиции космическими лучами на высоте 2300 м над уровнем моря.

Используя эмульсии на высокогорьях, Сесил Фрэнк Пауэлл с коллегами открыл пион в 1947 году.